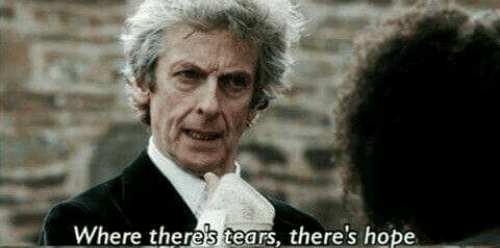

where there’s tears, there’s hope.

- the doctor, doctor who

Über ein Jahr der pandemiebedingten Einschränkungen, und allen geht es schlecht. Kein Witz. Während vor einigen Monaten noch die Gespräche ungefähr so verliefen, dass wir uns gegenseitig erzählten, wie es uns so geht, und es dabei den einen noch ganz okay ging, anderen wiederum nicht so gut, es also eine gewisse Varianz gab, geht es mittlerweile allen schlecht.

Ich hielt mich das ganze letzte Jahr über für realistisch-optimistisch. Wenn ein „kurzer harter Novemberlockdown“ angekündigt war, hatte ich die Hoffnung, dass wir wahrscheinlich so im März, April wieder mal wenigstens ins Kino gehen oder draußen ein Bier trinken können mit zwei, drei Freunden. Nachdem mein letzter Geburtstag schon ein Pandemie-Geburtstag war – statt der geplanten Reise ins Disneyland Paris – , hatte ich die feste Hoffnung, dass der nächste Geburtstag dann eine große Party wird. Immerhin hatten wir im letzten Frühjahr noch alle die Hoffnung, dass im nächsten Jahr um diese Zeit wohl das Gröbste überstanden ist. „Im nächsten Jahr um diese Zeit“ ist nun schon einige Wochen vorbei, und „Ich hatte ja die Hoffnung, dass…“ ist mein Unsatz des Jahres (und wenn ich „des Jahres“ sage, dann meine ich das graue Doppelalbum: „2020/2021“).

Ja, ich hatte oft „die Hoffnung, dass…“ und sie wurde immer enttäuscht, obwohl ich stets das Gefühl hatte, dass ich nicht sonderlich naiv oder übertrieben optimistisch auf die Situation blicke. „Die Hoffnung, dass…“ ich innerhalb eines halben Jahres meine Freunde wiedersehen kann, „die Hoffnung, dass…“ man nach über einem Jahr vielleicht wenigstens mal wieder ein Wochenende an die See fahren kann, „die Hoffnung, dass…“ nach all der Zeit endlich mal wieder ein Bier vom Fass oder ein Essen drin ist, das nicht in einer Pappbox kommt. Das Eis sitzend vor der Eisdiele essen und nicht davontragen, während es auf die Hand tropft. Im McDonalds einen Burger an schmuddeligen Tische essen, statt im Auto vor der Tür. Ihr wisst schon. Von Inzidenzen und Wirtschaft und Impfstrategien möchte ich gar nicht erst anfangen. Aber mittlerweile macht sich in mir eine wabernde bleischwere Resignation breit, die sehr schwer in ihre Grenzen zu weisen ist. Und ich bin damit nicht allein.

Es ist der Alltag, der so schmerzt, nicht nur die Muskeln und Knochen, die vom antiergonomischen Arbeitsplatz auf der Couch herrühren. Nicht die zusätzlichen Kilos, die dank nichtvorhandener Bewegung (170 Meter ist das, was man in einer Altbau-Einzimmerwohnung am Tag so standardmäßig zwischen Couch, Bad und Kaffeemaschine läuft) und der Tatsache, dass Essen das einzige ist, womit man sich selbst noch etwas Gutes zu kann, hinzugekommen sind. Es ist nicht das Geld, das wir statt in kluge Fonds oder Rentenversicherungen in Konzerttickets oder Flugvouchern bei irgendwelchen Firmen und Veranstaltern auf der Bank liegen haben, obwohl wir es mittlerweile sicher besser woanders anlegen würden. Es ist die Tatsache, dass das Leben nur noch aus Verpflichtungen und Zwängen bestehen kann und jede zusätzliche Aufgabe eine zu viel ist. All work no play makes Jack a dull boy. Alles muss, nichts kann. Nur ich kann, nämlich: nicht mehr und nichts mehr.

Jedes der Gespräche, die sich sowieso schon seit Monaten fast nur noch um Corona drehen (weil wir sonst auch nichts erleben), endet mittlerweile eigentlich nicht mehr so richtig, weil es eher ein Austausch darüber ist, wie antriebslos, traurig wir, und wie müde wir es alle sind, wie wenig wir noch daran glauben, dass es in absehbarer Zukunft besser wird, wie sehr wir zwar die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung alle akzeptieren und verstehen, wie sehr wir es aber auch hassen, das Gefühl zu haben, dass wir uns als einzige daran halten und wie gern wir einfach wieder Leichtigkeit, Normalität und Hoffnung haben möchten. Wie viel wir schlafen wollen, aber nicht können, wie wenig wir Bock haben, wie viel wir weinen. Und dann verläuft sich das Gespräch, es hat keinen Bock mehr, es geht schlafen. Es will Urlaub. Ich will Urlaub.

Unterm Strich bedeutet aber wohl genau diese Resignation, Bocklosigkeit, Müdigkeit und Traurigkeit, dass wir die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben haben, und das im Umkehrschluss kann ja auch ein bisschen Hoffnung geben. Where there’s tears, there’s hope.

Hoffe ich.